[국제] 쿠바 혁명의 새로운 도전, 가족법 및 아동청소년청년법 개정

중남미 유일의 사회주의 국가 쿠바는 2025년 7월 법률 개정을 통해 청년·청소년의 자기결정권 및 주체성을 인정하는 새로운 아동청소년청년법을 도입했다. 앞서 2022년에는 가족법 개정을 통해 사회주의 국가 최초로 동성혼을 합법화하고 가족구성권의 범위를 급진적으로 넓히기도 했다. 한국 언론에는 쉽게 소개되지 않는 성평등과 진보를 향한 쿠바의 노력과 그 현주소를 함께 알아보자.

지난 7월 <도모>에 기고된 글 <쿠바 인터넷 요금 인상 논란으로 본 '현실사회주의'의 현주소>에서는, 최근 있었던 쿠바 국영통신사 ETECSA의 인터넷 요금 인상과 이에 맞선 저항 운동을 소개하며 중남미 유일 현실사회주의 국가로서의 쿠바 사회를 입체적으로 조망하고자 하였다. 이와 같은 맥락에서, 이번 글에서는 인권 보장의 측면에서 쿠바 사회의 커다란 진일보였다고 평가받는 2022년의 가족법(el Código de Familias) 개정과 얼마 전 2025년 7월 18일의 아동청소년청년법(el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes) 개정에 대해 살펴보고자 한다.

쿠바 혁명에서 소외되었던 성소수자와 여성들

20세기 쿠바는 사회주의 혁명 이후로도 무지개 깃발과는 거리가 멀었다. 냉전 상황과 미국의 지속적 개입 시도 등의 외적 압력 속에서, 쿠바 정부는 체제 경쟁을 위해 분배 구조 개혁, 복지 제도 확립 등의 경제개혁에 집중하며 성소수자의 인권과 가족제도의 개혁을 등한시했다. 한편 자유주의적 지향을 지닌 일부 성소수자들이 혁명 초기에 반혁명 세력에 참여했으며, 이것은 곧 성소수자에 대한 낙인으로 작용하여 60년대에는 동성애자들에 대한 감금과 강제노동이 시행되기도 했다. 강제노동은 곧 중단되었으나, 동성애자에 대한 차별은 1970~90년대를 거치며 조금이나마 사그라들었음에도 여전히 존재했다. 혁명 이후에도 27%의 쿠바인이 믿을 정도로 건재한 가톨릭교와 그 윤리 또한 성소수자에게는 억압으로 작용했다. 이처럼 20세기 내내 쿠바의 성소수자는 차별과 억압을 견디며 살아야 했다.

여성 또한 20세기 쿠바에서는 주변화된 존재들이었다. 혁명 이후 여성은 노동할 권리와 의무를 지닐 수 있었고, 전업주부가 아니라 노동하는 여성이 대다수를 차지하게 되었다. 하지만 소련에서도 그랬듯이 기독교적 가부장제는 여전히 일상을 옭아매고 있었고, 생산에의 참여는 여전한 가사노동, 돌봄노동의 굴레와 함께 여성에게 이중의 억압으로 작용했다.1

그러나 동구 사회주의 블록의 붕괴와 고립, 국제 좌파 진영 내 인권 담론의 대두라는 새로운 상황을 맞이한 21세기에 들어 쿠바는 성소수자를 조금씩 포용하기 시작했다. 피델 카스트로의 동생이자 차기 대통령이었던 라울 카스트로의 딸 마리엘라 카스트로 에스핀(Mariela Castro Espín)이 2000년부터 국립성교육센터(CENESEX, Centro Nacional de Educación Sexual) 센터장으로 재임하면서부터였다. CENESEX는 2008년 호모포비아 반대의 날 기념행사를 개최하고, 이어 보건부에서는 트랜스젠더 성전환 비용을 지원하기 시작하는 등 국가 차원에서 성소수자의 존재와 권리를 인정하고 보장하는 움직임이 개시되었다.

하지만 초기 이런 움직임은 '성소수자를 쿠바 사회에 일방적으로 편입시키기 위함'이라는 점에서 한계를 지니기도 했다. 쿠바 정부는 2008년 호모포비아 반대의 날 기념행사 이후에 성소수자들의 주도로 이어진 퀴어 퍼레이드에 대해 '쿠바 사회에 맞지 않는다'라는 이유를 대며 강제 해산했으며, 주동자 중 일부는 체포되었다. 쿠바계 반공주의 망명자들이 많은 미국 마이애미 등 외부단체와의 연계가 있었기에 국가 차원의 경계가 더욱 심했으나, 그럼에도 성소수자들의 자발적 행동을 억압한 것은 성소수자를 정치적 행동의 주체로 인정하기보다는 기존의 쿠바 사회에서 '생산적인 일원'으로서의 역할을 하기를 바라는 시각이 투영된 결과였다.2

그러나 성소수자 인권 문제를 정부가 제한적으로나마 다루기 시작하면서 쿠바 사회에서는 성소수자의 삶과 정체성, 그들의 권리에 대한 논의가 본격적으로 시작될 수 있었다. 호모포비아 반대의 날 기념행사는 2008년으로 끝나지 않았고, 매년 CENESEX의 주관으로 아바나 시내에서 열리는 축제로서 정례화되었다. 이어 2012년에는 과거 '불건전하다'는 이유로 투옥된 적이 있는 트랜스젠더 아멜라 에르난데스가 인민권력 지방의회 의원으로 선출되면서 쿠바 최초의 트랜스젠더 의원이 되기도 했다. 2013년에는 노동법 개정을 통해 성적 지향이나 장애를 이유로 직장에서 차별받지 않을 권리가 법에 명시되었다.

그러나 수도 아바나 밖의 지방에서 성소수자 혐오는 여전히 심각한 수준이었고, 사회적 인식을 바꾸고 성소수자의 권리를 지켜내는 것은 정부와 관변단체의 힘만으로는 불가능한 일이었다. 하지만 공식 단체 내부의 개인들, 더 나아가 성소수자 커뮤니티는 조직적 활동이 제한될 수밖에 없는 여건 속에서도 활발히 의견을 나누며 지역에서의 활동을 계속해 왔다. 2022년의 가족법 개정과 올해의 아동청소년청년법 개정은 쿠바 성소수자들의 지역 운동과 마리엘라 카스트로로 대표되는 정부 내의 진보적 움직임, 미겔 디아스카넬 현 쿠바 대통령의 유화적 기조가 맞물려 이루어진 성과이다.3

가족법 개정

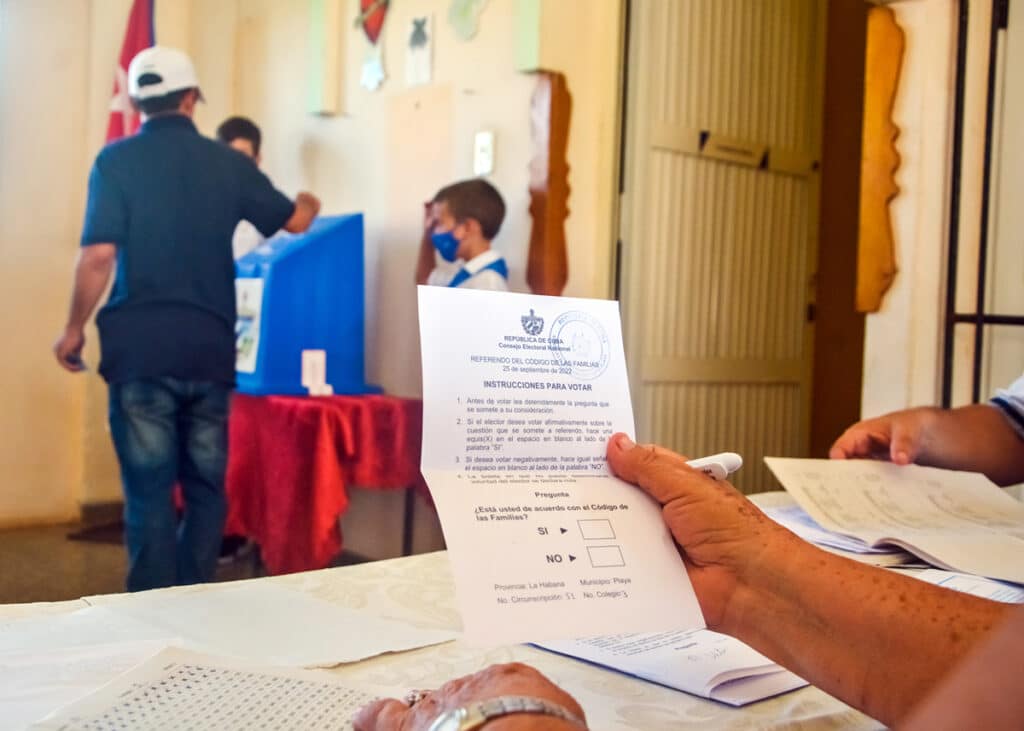

가족법 개정에 대한 논의는 2019년의 개헌 당시부터 계속되었다. 가족 관련 조문에 동성혼과 입양에 관한 내용을 넣고자 하는 시도가 있었으나, 가톨릭 교계와 보수 단체의 항의로 논쟁이 불거지면서 결국 해당 내용을 명문화하지는 못했다. 이번 가족법 개정은 개헌 이후 2020년부터의 코로나 팬데믹 기간 동안 법안작성위원회가 작성한 제22차 초안이 2021년 9월 15일 공개되면서 본격적으로 시작되었다. 10월까지 이루어진 공청회에 47개 단체 및 기관이 참여하여 60% 이상의 조항에 수정을 가했고, 이를 통해 작성된 제23차 초안이 쿠바의 입법기관인 인민권력국회(ANPP)에서 비준되어 이후 전국적으로 인민공청회가 실시되었다.

2022년 2월에서 4월까지 75.93%의 유권자가 79,192회의 공청회에 참여하여 총 434,860개의 제안이 접수되었고, 인민공청회와 별도로 각 노동조합과 대학생 조직에서 이루어진 공청회에서는 73,211개의 제안이 접수되었다. 이 제안을 기반으로 법안작성위원회가 토론과 개정 조항을 작성하여 초안으로부터 49.15%의 조항이 수정된 제25차 초안이 7월 22일 공개되었다. 해당 초안은 ANPP에서 비준되었고, 2022년 9월 25일 국민투표를 통해 74.12%의 투표율과 66.85%의 찬성표를 얻어 최종적으로 통과되었다.

개정된 가족법의 내용은 서구의 소위 '자유민주주의' 국가들을 기준으로 삼아도 찾아보기 힘들 정도로 진보적이다. 1975년 가톨릭 교리를 기반으로 하여 제정된 기존 가족법에서는 일부일처제 하 남성과 여성 간의 결혼만 인정되었으나, 이번 개정안에서는 동성혼 법제화와 동성 커플의 입양 합법화가 이루어졌다. 쿠바의 동성혼 법제화는 이른바 '현실사회주의' 국가 중 최초의 사례이기도 하다. 구 소련의 경우 건국 초기 '동성애 처벌 폐지에 관한 포고'를 통해 성소수자에 대한 처벌 조항을 폐지하고 공식적인 차별을 막았으나 이 당시에도 동성혼의 법제화까지는 이루어지지 못했고, 스탈린 집권기 이후로는 동성애자 처벌 조항이 부활하기도 했다.

또한 새로운 법안은 성소수자 의제뿐 아니라 자유로운 가족구성권의 도입에도 초점을 맞추고 있다. 아이의 양육과 인권, 출산에 관한 조항도 상당수 개정되어 조부모, 대부 혹은 대모가 아이의 법적 양육자로 인정받을 수 있게 되었다. 이는 90년대 이후 경제적 곤란으로 인해 부모가 해외로 이민하고, 국내에 남은 자녀들을 조부모 혹은 주변의 친척이나 이웃이 키우는 경우가 많은 쿠바 사회의 모습을 볼 때 매우 필요했던 개혁이다. 이외 성에 대한 권리와 재생산권의 보장, 가사 및 돌봄 노동의 모든 구성원 간의 분배 장려가 법안에 명시된 점도 눈에 띈다. 체벌과 조혼의 금지 등 가정폭력을 처벌할 수 있는 근거도 마련했다.

쿠바 언론 <Cubadebate>의 기사4는 가족법 개정 이후 쿠바인들의 삶에 실제로 많은 변화가 일어났음을 보여 준다. 2022년 이뤄진 개정 이후 1년 간 이혼, 식료품 연금, 양육 및 돌봄에 관한 소송이 크게 증가했다. 부모가 법적 양육권을 내세워 아이들과 연락을 취하지 못하던 조부모나 친연 관계의 사람들이 법정 항소를 통해 권리를 찾을 수 있었고, 스페인식 이름에서 부성(父性)을 먼저 놓고 뒤에 모성(母性)을 넣던 전통에서 벗어나 부모의 의지대로 어떤 성을 먼저 쓸지 결정할 수 있었다. 성소수자 당사자들은 동성혼이 법제화되면서 삶의 질이 훨씬 나아졌다 이야기한다.

아동청소년청년법 개정

한편 얼마 전인 2025년 이뤄진 아동청소년청년법 개정은 가족법 개정에 이은 또 한 번의 역사적 진보로 평가된다. 이번 아동청소년청년법 개정안은 1978년 제정된 아동청년법(el Código de la Niñez y Juventudes)을 대체하는 것으로, UN 아동권리협약과 15개국의 관련 법률 등을 참고하여 2024년 쿠바 대통령실의 주도로 입법이 시작되었다. 작성위원회의 제17차 초안을 ANPP가 비준한 뒤, 2025년 초 열린 인민공청회에는 82만 명이 참여하였으며 12만 4천 개의 시민참여 제안이 이루어졌다. 수정사항을 반영한 최종안은 2025년 7월 18일 ANPP에서 공식적으로 비준되어 현재 발효만을 앞두고 있다.

해당 법안에서 주목할 지점은 크게 세 개가 있다. 첫째는 국가가 아동·청소년을 폭력으로부터 보호하고 그들에게 안전한 환경을 조성할 의무를 명시했다는 점이다. 해당 법안에서는 국가가 가정, 학교, 공동체, 디지털 환경 등, 아동과 청소년이 주로 위치하는 장소를 안전하게 만들고, 그들을 가정폭력, 기관 및 학교에서의 폭력, 디지털 폭력 및 성, 나이, 성적 지향, 장애, 경제 상황 등을 이유로 가해지는 폭력으로부터 보호해야 함을 명시하고 있다.

둘째로는 청년의 참여 강화와 포괄적 발전의 보장이 있다. 이번 법안을 통해 쿠바에서는 18-35세의 '청년'이라는 새로운 생애주기가 법적으로 명문화되었다. 또한 국가는 이들의 시민으로서의 권리 행사와 정치·경제·사회적 참여, 사회 변혁의 주체로서 발걸음을 내딛도록 지원해야 한다는 점이 명시되었다. 이를 통해 청년들은 기술 및 학문 교육, 인간답게 살 수 있는 일자리, 성 건강, 재생산 건강, 문화 및 여가 생활, 이동권, 여가 시간 사용, 공동체 및 국가의 의사결정 과정 참여 등 다양한 권리를 보장받을 수 있게 되었다. 마지막 셋째는 국가 기관의 접근성 강화이다. 국가는 미성년자와 청년에 특화된 행정 및 사법 조직을 구성함으로써 이들이 겪는 분쟁의 대안적 해결을 도모한다. 한편 청년·청소년 세대와 정신적으로 또 사회적으로 동행해 나가며 이들의 말할 권리를 보장한다.

쿠바 사회는 이번 개혁을 통해 평등과 변혁으로 한 걸음 나아갔다. 한국 언론의 논조는 미국과 서방의 시각을 대변하는 경우가 많기에, '사회주의 국가'인 쿠바 사회에 대해 북한과 같이 반대파나 시민 행동을 완전히 용인하지 않는 권위적 사회라는 인식을 가진 사람이 다수 존재한다. 이와 같은 편향적 시각의 문제는 쿠바에 보다 호의적인 진보좌파 진영도 완전히 자유롭지는 않다. 그러나 이번의 가족법 및 아동청소년청년법 개정은 쿠바 정부와 사회가 민중의 요구를 반영하여 어려운 상황 속에서도 존엄한 인간으로서 살아갈 권리를 보장하고자 노력하고 있음을 상징적으로 보여준다.

쿠바와 한국의 사회운동, 무엇을 할까?

필자는 지난 2021년 12월, 이탈리아를 여행할 당시 쿠바인 어머니를 둔 친구의 집에 묵을 일이 있었다. 자연스럽게 친구의 어머니와도 접점이 생겨 몇 번 대화를 나눌 수 있었다. 이탈리아로 이민을 와 장성한 자녀를 두었을 정도로 오랫동안 국외에 거주하고 있었으나 그는 여전히 쿠바 사회에 대한 관심을 놓지 않으며 활발하게 정치활동을 하고 있었다. 매일 쿠바에 남아있는 사회운동단체와 온라인으로 화상 회의를 하고, 이탈리아 내에 거주하는 쿠바인들 대상의 행사들에도 연사나 참석자로 늘 참여했다. 그의 서재는 체 게바라나 쿠바 시인들의 시집, 피델 카스트로의 저작들로 가득 차 있었다.

당시는 2021년 7월 11일, 흔히 서방 언론에서 11J(스페인어식 약어)나 July 11th로 호칭되는 반정부 시위가 일어난 지 얼마 지나지 않은 시기였다. CNN 등 미국 및 서방 언론은 전국적으로 수천, 수만 명이 시위에 참여했고 이에 쿠바 정부가 강경 진압에 나서면서 수백 명이 체포 및 수감당했으며, 이는 결사의 자유와 인권을 짓밟는 전체주의라며 쿠바 정부를 공격했다.5 한국 진보진영 내에서도 이에 대해 다양한 시각과 갑론을박이 오간 바 있다. 물론 대중저항에 대한 억압은 그 자체로 용인받기 어렵지만, 산 이시드로 운동(Movimiento San Isidro), Cuba Decide 등 USAID(미국국제개발처)의 지원을 받는 단체들6을 제외하고는 당시에도 성소수자단체, 농민단체, 주거권단체, 노동조합 등 여타 사회운동에 대한 탄압은 거의 이루어지지 않았다.

당시 친구의 어머니는 한창 진행 중이었던 가족법 개정에 대해 활발하게 토론하고 활동을 계획하며, 이탈리아 내 쿠바인 대상 홍보 캠페인을 기획 및 실행하고 있었다. 이는 쿠바 사회의 사회운동적이며 시민참여적인 기풍을 보여 주는 하나의 사례다. 이러한 과정을 통해 탄생한 가족법과 아동청소년청년법은 한국의 현행법은 물론이고 대다수 서방 국가의 법률보다도 훨씬 진일보한 내용을 담고 있다. 동성혼 법제화, 비수술 성별정정, 가정폭력 처벌 및 방지, 재생산권의 인정과 보호, 성적 지향 및 정체성을 이유로 한 차별과 폭력 금지, 청소년 주체성 인정과 권리 보장. 이는 하나같이 한국의 성소수자·여성·청소년운동이 오랫동안 요구해 온 내용이다. 쿠바의 법률 개정과 특히 그 이후 사회의 모습을 제대로 이해한다는 것은 대안적 사회를 상상하는 우리 운동에도 꼭 필요한 일일 것이다.

올해는 주한 쿠바 대사관이 처음으로 문을 연, 한국-쿠바 관계에 있어 기념비적인 해이기도 하다. 여전히 냉전과 반공주의의 잔재에 사로잡힌 우리 사회에 있어 마지막 남은 '현실사회주의' 국가인 쿠바와의 수교는 그 자체로 큰 의미가 있다. 그러나 한편으로 이번 수교는 단지 정부 차원, 기업 차원의 외교 및 경제교류를 넘어 한국의 진보좌파 정치·사회운동과 쿠바 사회가 대화를 시작할 수 있고 또한 우리 사회운동 자신의 상상력을 증진할 수 있는 중요한 기회이기도 하다. 단순한 반공주의적 비난 혹은 진영론적 찬송을 넘어, 사회주의 국가로서 쿠바가 실제로 이뤄낸 사회진보와 그 한계 및 현주소에 대해 우리가 지금 더 명확히 알아야 하는 이유다.

이산

사회학도. 라틴아메리카 정치 및 사회운동, 사회변혁을 주된 관심사로 삼아 교류와 탐구를 계속하고 있다.

특히 칠레에서 1년간 사회학을 공부한 경험으로 칠레 사회운동에 대한 소개 및 분석을 주로 한다.

각주

- Cubadebate, El Código de las Familias a un año de su aprobación http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/09/25/el-codigo-de-las-familias-a-un-ano-de-su-aprobacion/ [본문으로]

- Nueva Sociedad, Mariela Castro, los homosexuales y la política cubana https://nuso.org/articulo/mariela-castro-los-homosexuales-y-la-politica-cubana/ [본문으로]

- COHA, Una nueva revolución: La progresión de los derechos LGTB en Cuba https://coha.org/una-nueva-revolucion-la-progresion-de-los-derechos-lgtb-en-cuba/ [본문으로]

- Cubadebate, El Código de las Familias a un año de su aprobación http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/09/25/el-codigo-de-las-familias-a-un-ano-de-su-aprobacion/ [본문으로]

- CNN, Cuba faced the biggest protests since the revolution. One year on, the government’s grip is tighter than ever https://edition.cnn.com/2022/07/11/americas/cuba-protest-anniversary-intl-latam [본문으로]

- Brazil de Fato, Cuba: conheça as figuras de oposição que promoveram as manifestações https://www.brasildefato.com.br/2021/07/21/cuba-conheca-as-figuras-de-oposicao-que-promoveram-as-manifestacoes/ [본문으로]

'국제' 카테고리의 다른 글

| '노벨 전쟁상'이 된 노벨평화상: 마차도와 미국 제국주의의 남미 침공 (2) | 2025.10.27 |

|---|---|

| 유엔 안보리 의장국 한국 정부, 지금 팔레스타인 국가승인에 나서야 한다 (1) | 2025.09.14 |

| 이브라힘 트라오레, 아프리카 주권주의와 반인권의 딜레마 (1) | 2025.08.18 |

| 쿠바 인터넷 요금 인상 논란으로 본 '현실사회주의'의 현주소 (2) | 2025.07.17 |

| 2025년 칠레 대선, 공산당과 자넷 하라의 돌풍 (1) | 2025.07.09 |