[역사] 제135주년 세계노동절을 맞아 돌아보는 인터내셔널가의 역사

1890년 시작되어 어느덧 135번째를 맞은 세계노동절(메이데이), 매년 5월 1일마다 광장에서 불리우는 노동자의 노래 <인터내셔널가>의 역사를 함께 돌아보며 세계노동절의 정신을 기린다.

파리 코뮌의 정신에서 세계 노동자의 노래로

1871년 5월, 프랑스 아돌프 티에르 정권의 베르사유 정부군은 파리에 수립된 세계 최초의 노동자 정부 파리 코뮌을 무력으로 진압하였다. 시민군과 정부군의 격렬한 공방 끝에 노동자·민중이 주축이 된 코뮌은 결국 패배하였고, 전투 전후로 정부군에 의해 '피의 주간'이라 불리는 대규모 학살과 탄압이 자행되며 비극적으로 막을 내렸다. 그러나 국가폭력의 강경한 진압조차 평등에 대한 민중의 열망을 빼앗을 수는 없었다. 학살의 광풍이 지나간 지 얼마 되지 않았던 6월 30일, 파리 코뮌의 참여자이자 생존자였던 외젠 포티에(Eugène Pottier)는 자신이 이전에 만들었던 가사를 수정해 <L'Internationale>(인터내셔널가)의 초안을 만들었다.

피의 주간 이후 수배생활을 하던 그는 탄압을 피해 영국으로 망명을 간 이후 사형 판결을 받자 미국으로 재망명하여 미국 사회주의노동자당에 입당했다. 포티에는 1880년 프랑스 정부에 의해 사면되어 본국으로 돌아왔으나, 이미 60이 넘어 버린 데다 코뮌에서 전투에 참여했던 그의 건강 상태는 좋지 못한 상황이었다. 1883년 그는 고게트1를 통해 친구였던 시인 귀스타브 나도(Gustave Nadaud)와 재회했는데, 이 덕에 1887년 포티에가 사망한 이후 나도에 의해 L'Internationale(인터내셔널가)을 포함한 50곡의 노래들이 세상에 출판될 수 있었다. 사라진 코뮌의 동지들을 기억하고 투쟁의 정신을 이어가기 위해 자신의 경험을 토대로 만든 포티에의 시가 세상에 나온 것은 훗날 셀 수 없이 많은 사람들에 의해 매년 5월 1일마다 불리워질 <인터내셔널가>의 시작이었다.

작사가인 외젠 포티에는 직물공, 화가, 시인으로 활동하면서도 동시에 파리 코뮌 당시에는 제2구 의원으로 선출될 정도로 적극적인 사회운동가이자 정치운동가였다. 코뮌 당시 포티에는 카를 마르크스가 창립한 국제노동자협회, 즉 제1인터내셔널의 소속으로서 국제노동자협회의 사상적 영향을 강하게 받고 있었다. 포티에가 당시 썼고 지금까지도 그대로 전해져 오는 인터내셔널가의 프랑스어판 가사를 함께 살펴보자.

Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes

노동자들이여, 우리 스스로를 구하자 (직역) / 우리 것을 되찾는 것은 강철 같은 우리 손 (김정환 시인 개사)

해당 가사는 당시 국제노동자협회에서 마르크스가 작성한 규약의 Que l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes(노동계급의 해방은 노동자 스스로의 노력이어야만 한다)라는 표현을 사실상 직접적으로 인용하기에, 포티에가 자신이 속했던 국제노동자협회 규약을 바탕으로 가사를 적은 것을 확인할 수 있다.

Pas de droits sans devoirs, dit-elle, Égaux, pas de devoirs sans droits!

의무 없는 권리는 없다는 그녀의 말처럼, 권리 없이는 의무도 존재하지 않노라!

후술할 한국어판에서는 번역되지 않은 6절의 가사 역시도 국제노동자협회 규약의 Pas de devoirs sans droits, pas de droits sans devoirs(권리 없이 의무 없고, 의무 없이 권리도 없다)에서 그대로 가져오고 있다.

Groupons-nous, et demain, L'Internationale sera le genre humain

모두 단결하자, 그리고 내일, 인터내셔널은 인류의 미래가 되리라

포티에가 속했던 제1인터내셔널과 파리 코뮌의 핵심 가치 중에서는 노동자 국제주의가 빠질 수 없었다. 이 곡의 제목이 '인터내셔널'인 아주 직관적 이유이다. 파리 코뮌의 주요 인물 중에서는 프랑스인이 아니거나 프랑스 외에서 활동하던 이들이 많았는데, 오스트리아 출신 유대인 레오 프랭켈(Leó Frankel), 미국 남북전쟁에서 북군으로 참전하기도 했던 귀스타브 폴 클루세레(Gustave Paul Cluseret), 폴란드 출신의 야로스와프 돔브로프스키(Jarosław Dąbrowski) 등이 그 예시다.

인터내셔널가가 초기부터 독립적인 곡조와 가사가 있는 노래의 형식을 갖춘 것은 아니었다. 초창기에는 포티에의 시를 프랑스의 국가이자 혁명을 상징하는 노래였던 <La Marseillaise(라 마르세예즈)>의 음에 맞춰 불렀던 것으로 추정될 뿐, 현재도 확실하게 밝혀지지는 않고 있다. 지금의 인터내셔널가가 정립된 계기는 1888년 프랑스 노동자당이 작곡가 피에르 드 게테르(Pierre De Geyter)에게 인터내셔널가의 새로운 곡조 작곡을 의뢰하면서였다. 새롭고 경쾌한 음율을 갖추게 된 인터내셔널가는 1900년대 이후부터 본격적으로 프랑스를 넘어 세계 노동자들에게 알려지기 시작했다.

이와 같은 역사를 거쳐 결국 인터내셔널가는 세계 공산주의, 사회주의, 아나키즘의 가장 상징적인 노래로서 다양한 투쟁의 현장에서 불려지게 된다. 인터내셔널가는 1910년 덴마크 코펜하겐에서 열린 국제 사회주의 대회에서 국제사회주의운동의 상징곡(Anthem)으로 채택되면서 당시 18개의 언어로 번역되어 발표되었으며, 이를 시작으로 현재까지 약 100~130여 개, 즉 세계에 존재하는 거의 모든 언어로 번역되어 있다. 인터내셔널가의 번안곡 중 국제적으로 유명한 것으로는 소련(러시아어), 중국어(보통화), 독일어, 스페인어, 그리고 가사가 일부 다른 쿠바 스페인어 버전 등이 존재한다.

카를 마르크스의 고향인 독일에서는 1910년 노동운동가이자 맥주 양조업에 종사하던 에밀 뤼크하르트(Emil Luckhardt)에 의해 인터내셔널가가 처음 번안되었다. <Die Internationale>로 불리우는 독일의 인터내셔널가는 공산주의, 사회주의, 아나키즘 등 이념에 따라 여러 가지 버전으로 나뉜다. 나치는 1930년대 집권 이후 공산주의, 사회주의를 조롱하기 위해 인터내셔널가를 가로채 자신들의 가사로 부르는 Hitlernationale(히틀러내셔널)이라는 노래를 만들기도 했는데, 이 당시 지하에서 투쟁하던 사회주의, 공산주의 활동가들이 이에 맞서 원곡을 전파하며 인터내셔널가는 당대 독일 저항세력의 노래로 더욱 널리 알려졌다.

다다이스트 출신이자 사회주의자, 신즉물주의자였던 화가 오토 그리벨의 작품 <인터내셔널가>는 인터내셔널을 제창하는 노동자들을 그러내어 당대 독일 노동자들의 계급투쟁 의식을 담아내기도 했다. 제2차 세계대전이 끝나고 독일이 동독과 서독으로 갈라진 이후로도 인터내셔널가는 양측 모두에서 계속 불리워졌다. 동독에서는 1949년 <Auferstanden Aus Ruinen>(폐허에서 부활하여)가 국가로 제정되기 전까지 사실상의 국가로서 사용되었으며, 서독에서도 역시 사회민주당(SPD), 공산당(KPD; 1956년 강제 해산)의 당대회 혹은 노동절 집회에서 흔히 들려오는 노래가 되었다.

제2세계의 종주국이었던 소련의 인터내셔널가 역시 빼놓을 수 없다. 1902년 아르카디 코츠에 의해 처음 번역된 이후 1917년 러시아 혁명에서 노동자들에 의해 불리워졌던 <Интернационал(인터내셔널가)>는 혁명 이후 수립된 러시아 소비에트 공화국, 이후 소련의 상징곡이 되었으며 1944년 이오시프 스탈린에 의해 <소비에트 연방 찬가>가 제정되기 전까지 소련의 공식적 국가 역할을 수행했다. 러시아어판 인터내셔널가는 타타르어, 축치어, 야쿠트어 등 소련 내 소수민족 언어 및 토착어로 번안되기도 했다. 1927년 소련은 인터내셔널가의 작곡가인 피에르 드 게테르가 아직 생존 중인 사실을 확인하고, 10월 혁명 10주년 행사를 위해 그를 초대했다. 드 게테르는 이듬해인 1928년 모스크바에서 열린 제6차 공산주의 인터내셔널(코민테른) 대회의 합창단을 직접 이끌기도 했다.

1921년, 중국에서도 정전둬(鄭振鐸; 정진탁) 등에 의해 러시아어 기반으로 직역되고 중국공산당 중앙선전부원이었던 취추바이(瞿秋白; 구추백)에 의해 중국어의 음율에 맞게 개사된 가사를 토대로 <国际歌(국제가)>가 처음 탄생했다. 취추바이는 1935년 국민당에 의해 처형당할 때도 국제가를 불렀던 것으로 알려져 있다. 중국에서는 인터내셔널을 英特纳雄耐尔(Yīngtènàxióngnài'ěr; 영특납웅내이)로 음역했으며 이후 1931년 건국된 중화소비에트공화국의 국가로 사용되기도 했다. 몇 차례의 개사를 거쳐 현재 중국에서 사용되는 인터내셔널가는 시인 샤오산(萧三, 소산)이 1962년에 번역한 것을 최종 버전으로 사용하고 있다.

인터내셔널가는 중화인민공화국의 전신인 중화소비에트공화국 시절의 국가로서 오늘날에도 중국 공산당의 전국대회 등에서 마지막에 불리우지만 중국 헌법이나 공산당 규약에는 공식적으로 포함되어 있지 않다. 이후 인터내셔널가는 비극적으로 끝난 1988년 천안문 항쟁에서도 학생 시위대에 의해 불렸으며, 최근 중국 본토에서는 개혁개방 이후 급격한 자본주의화와 함께 사회 문제로 대두한 농민공들의 시위, 이외에도 간헐적으로 있는 반정부 시위 등에서 노동자와 시민들에 의해 다시 저항의 노래로서 불리우기도 한다.2 한편 1949년 국공내전 패배 후 국부천대를 통해 대만으로 넘어간 중화민국에서는 리덩후이 총통 시대까지 오랫동안 금지곡의 자리에 있었으나 현재는 다시 허용된 것으로 알려져 있다.

스페인 내전을 다룬 켄 로치 감독의 1995년 영화 <랜드 앤 프리덤>에는 죽은 동지를 묻으며 함께 스페인어판 인터내셔널가 <La Internacional>을 제창하는 혁명군의 모습이 나온다. 영화에서도 스페인 내전기 좌파 진영(인민전선) 내 다양한 정파들의 분열상이 등장하는 것처럼, 스페인어판 인터내셔널가 역시 다양한 버전의 번안곡이 존재한다. 유럽 본토의 스페인어와 남미의 스페인어 간 문법적 차이 역시 다양한 버전이 만들어지는 데 영향을 끼쳤다. 이 중 가장 대표적으로 알려진 것은 스페인 공산당(PCE)의 당대회에서 불리우는 유럽 스페인어 버전과 스페인 사회주의노동자당(PSOE), 그리고 쿠바 공산당(PCC)의 당대회에서 불리우는 쿠바 스페인어 버전이다.

한반도의 인터내셔널가

식민지 시대 한반도에 인터내셔널가는 어떻게 처음 수입되었을까? 1920년 10월 10일, 고려공산당(이르쿠츠크파)의 전신인 전로한인공산당이 출간했던 간행물 <동아공산>에서 한반도 최초로 러시아어 인터내셔널가를 번안한 인터내셔널가가 등장한다. Восточная Коммун а’(동방 꼼뮨)으로 자신들을 소개했던 동아공산은 국제주의를 근간으로 만국의 노동자들의 단결을 추구했으며 인터내셔널가의 소개 역시 같은 맥락에서 이루어졌다.

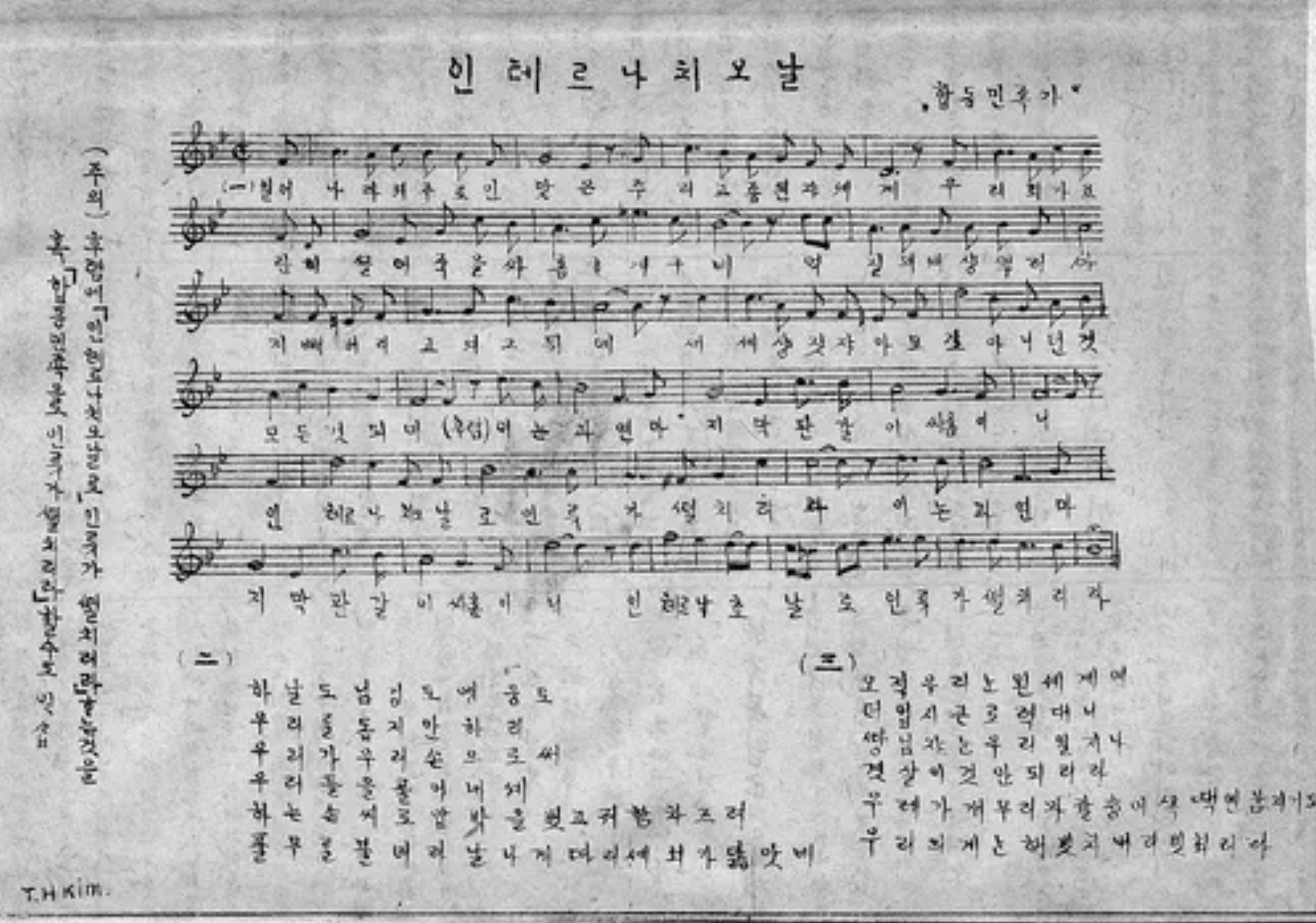

"일어나라 저주로 인맞은 주리고 종된 자 세계"로 시작하는 인테르나치오날(인터나씨오날, 인테르낙쵸날)이 바로 그 번안곡으로서 한반도에 최초로 소개된 인터내셔널가다. 이성을 '뇌'로 번역하는 점, 과거와 억압을 다루는 구절을 "억제의 세상 뿌리빼고"로 줄여서 번역하는 등 타국 번안이 자국 음율을 위해 원 뜻을 개사하는 것과 다르게 인테르나치오날은 원 가사의 뜻을 최대한 존중하며 한국어 음율에 맞추기 위해 노력한 것으로 보인다. 이 시기 인터내셔널가는 '합동민족가'라는 이름으로 알려졌다.

현재까지 인터내셔널가의 첫 한국어 번안은 중국의 国际歌 (국제가), 일본의 インターナショナル(인터내셔널가) 등에서 영향을 받았다는 주장이 다수설이었다. 그러나 정확히 언제 번역이 이루어졌는지는 확실하지 않지만 중국의 1921년, 일본의 1922년보다 동아공산의 발행시기(1920년)가 더 빠르기에 한국어 번역이 선행적으로 이뤄졌을 가능성도 존재한다. 동아공산은 이르쿠츠크 지역에서 발간된 잡지이기에 한반도나 만주 등에서 활동하던 사회주의 독립운동 세력에 끼친 직접적 영향이 적었을 가능성도 있으나, 1920년대를 즈음하여 한국계 사회주의 세력, 노동자들에게 인터내셔널가가 처음 알려지기 시작한 것은 사실이다.

해방 이후 북한은 이 번안곡의 가사를 거의 그대로 사용하되 현대에 맞게 일부를 수정한 이른바 <인터나쇼날>을 조선로동당의 공식 버전으로 채용하고 있다. 북한에서 인터내셔널가는 김일성 시대가 지나고 '주체사상', '자력갱생'을 강조하며 자국제일주의를 강조하던 김정일 시기에는 공적인 자리에서 거의 등장하지 않았으나, 지난 2021년 조선로동당 제8차대회에서 오랜만에 다시 등장한 이후 '사회주의 정상국가화'의 상징적 노래로서 다시 공공행사에서 불리고 있다.

일어나라 저주로 인맞은 주리고 종된 자 세계

우리의 피가 끓어넘쳐 결사전을 하게 하네

억제의 세상 뿌리빼고 세 세계를 세우자

짓밟혀 천대받은 자 모든 것의 주인이 되리

이는 우리 마지막 판가리 싸움이니

인터나쇼날로 인류가 떨치리

이는 우리 마지막 판가리 싸움이니

인터나쇼날로 인류가 떨치리

반면 한국, 즉 남한에서는 해방정국까지 현 북한에서 불리우는 것과 같은 버전의 인터내셔널가가 제창되었으나, 한국전쟁과 군부독재를 거치며 좌익 계열이 일소됨과 함께 한 동안 역사의 장에 등장하지 못했다. 인터내셔널가가 본격적으로 다시 한국 운동사회에 등장한 것은 민주화운동, 노동운동이 본격적으로 시작되는 1980년대이다. 이른바 <역사의 새주인>으로 알려지는 민중문화운동협의회 판의 인터내셔널가는 앞선 인테르나치오날과 그를 승계한 현재 북한 버전의 인터나쇼날이 원어 그대로의 번역에 집중한 것과 다르게 한국적인 이해를 가미하며 만들어졌다.

굶주림과 추위 속에 우린 울었다

이제는 분화구의 불길처럼 힘차게 타 온다

깨어라 노예의 주인 압제자를 물리치자

어떠한 낡은 껍데기도 우리를 막지 못해

모두 모여 함께 전진 또 전진

민중이여 정의의 깃발 아래 서자

최후 순간까지 투쟁을 위하여

자유와 평등 그 길로 힘차게 나가자

해당 곡은 한국어판 중 최초이자 세계적으로도 흔치 않게 '인터내셔널'이라는 가사가 빠진 번안곡으로, 이는 현재 한국에서도(정파, 버전마다 다르지만) 후렴 마지막 부분을 "참 자유 평등 그 길로 힘차게 나가자"로 부르게 된 것의 기원이 된다. <역사의 새주인>에 등장하는 "어떠한 높으신 양반 고귀한 이념도 허공에 헤메이는 십자가도 우릴 구원 못하네"의 가사는 원어의 "신도, 황제도, 호민관(달변가)도"를 보다 풍자적이고 우리 정서에 맞게 바꾼 말로, 오늘날 불리는 한국어판 인터내셔널가에도 그대로 승계된 명번역으로 볼 수 있다.

다만 <역사의 새주인>은 음율적으로 다소 부드럽지 못한 부분이 있으며, 후렴이 나와야 하는 부분에서도 가사가 이어지는 등 원 인터내셔널가와는 상당히 다른 가사를 가지게 되었다. 이후에도 '세계혁명가' 등의 이름으로 바뀌며 여러 번 다듬어지던 인터내셔널가는 1989년 시인 김정환에 의해 다듬어지며 오늘날 불리우는 버전으로 자리잡는다. 민중가수 최도은의 노래로 유명한 김정환의 번안은 후렴이 다시 "인터내셔널 깃발 아래 전진 또 전진"으로 바뀌었으며 그간의 번역들과 다르게 한국어 음율에 맞추어 개사되었는데, 이 때문에 부르기에는 쉽지만 가사의 원 뜻과 너무 달라졌다며 비판적으로 보는 이들도 있다. 그러나 투쟁가는 부르기 위해 만들어진 것이지 간직하기 위해 만들어진 것이 아니기 때문에, 음율을 살린 번역은 오히려 현장에서 노동자들과 시민들이 부르기 편한 좋은 번역으로도 해석할 수 있다.

Völker, hört die Signale Auf, zum letzten Gefecht (민중이여 신호를 들어라, 가자, 마지막 전투로)

Die Internationale erkämpft das Menschenrecht (인터내셔널은 인간의 권리를 위해 싸우네)

들어라, 최후 결전 투쟁의 외침을

민중이여 해방의 깃발 아래 서자

한국의 인터내셔널가는 독일어 버전 <Die Internationale>의 영향을 많이 받은 것으로 보이는데, 이는 김정환이 괴테, 릴케, 게오르게, 니체 등의 시를 번안하는 등 독일어권에 능통했기에 독일어 버전 인터내셔널가에 맞추어 번안된 것으로 보인다. 한편 독일어의 영향은 단지 가사에서만 드러나지는 않는다. 한국 좌파 운동권 진영에서는 인터내셔널가를 부르기 전 아지(아지테이션; agitation, 선동구)를 하는 경우가 많은데, 대부분 "기립하시오! 당신도 이것은 인터내셔널이오!"로 잘 알려져 있는 베르톨트 브레히트의 시를 인용하며 마지막에 <공산당 선언>의 마지막 문구인 "만국의 노동자여 단결하라! 그대들이 잃을 것은 쇠사슬뿐이요, 얻을 것은 온 세계다!"를 덧붙이는 경우가 많다.

깨어라 노동자의 군대 굴레를 벗어던져라

정의는 분화구의 불길처럼 힘차게 타온다

대지의 저주받은 땅에 새 세계를 펼칠 때

어떠한 낡은 쇠사슬도 우리를 막지 못해

들어라 최후 결전 투쟁의 외침을

민중이여 해방의 깃발 아래 서자

역사의 참된 주인 승리를 위하여

인터내셔널 깃발 아래 전진 또 전진!

백수십여 개의 언어로 번역되어 세계 각국에서 5월 1일마다 광장을 울리는 인터내셔널가. 나라와 번안곡마다 내용은 조금씩 달라도, 모든 번안곡이 공통적으로 담고 있는 정신은 하나다. 단순히 유명하고 오래된 노래만이 아니라, 135년이 지나도 여전히 계속되는 해방의 투쟁과 국제연대의 정신을 고스란히 담고 있는 인간의 노래 인터내셔널가, 오늘 하루가 지나가기 전에 이 글을 읽는 여러분도 한 번쯤 함께 들어 보는 것은 어떨까.

이미래

고고·미술사학도. 미술, 문화, 역사 속에 흘러간 삶들을 보고자 한다.

인간은 이기적 존재가 아니라 불확실한 낙관에서 서로를 보듬으며 더 나은 길을 고민한다고 믿는다.

각주

- 프랑스, 벨기에 등에서 성행했던 음악, 시, 미술, 연극 무예 등의 예술 동아리. [본문으로]

- 시진핑 3연임 직후..."원하지 않는다" 상하이서 청년들 反정부 시위 https://www.chosun.com/international/china/2022/10/25/JDUALZDE4NCHVLVKIM3VEYGVC4/ [본문으로]

'문화·역사' 카테고리의 다른 글

| 카프(KAPF) 100주년 - 해방 조선에 사회주의 예술을 허하라 (1) | 2025.04.15 |

|---|---|

| 에이즈, '미국의 침략'? - <한겨레>를 통해 돌아본 1980년대 한국의 에이즈 인식 (0) | 2025.04.01 |

| 저항의 미술, 인간의 미술: ③ 그리고 앞으로 (0) | 2025.03.01 |

| 환상과 비판 사이: '게임적 세계관'의 해체와 게임 비평의 가능성 (1) | 2025.02.12 |

| 저항의 미술, 인간의 미술: ② 발전기 (0) | 2025.01.30 |